本帖最后由 小园香径 于 2021-3-25 23:15 编辑

3月26日是安庆诗人海子的忌日,也是中国的诗歌节。 1989年3月26日, 一个孤独而浪漫的灵魂逝去了。 “你这么长久地沉睡究竟为了什么? 在春天,野蛮而悲伤的海子 就剩下这一个,最后一个 这一个黑夜的孩子,沉浸于冬天,倾心死亡 不能自拔,热爱着空虚而寒冷的乡村……” 记得好多年前清明期间,母亲带我去过海子的故乡怀宁查湾村,那时的年龄还小,坑坑洼洼会背两句春暖花开,零星知道的那些海子生平,却也是被母亲灌输的。 母亲带我几番辗转,最后在怀宁的镇子上赶上了将行的,前往查湾的一辆小面包车。 记得通往查湾的道路有些荒僻颠簸,路途亦是漫长无趣,于是母亲便拿出了本《海子的诗》,带着我读诵两句。谁想到与我们同车的几个人都是海子的亲戚,清明回乡祭扫的,这却是令人惊喜。 一路相谈甚欢,下车后他们体贴地将我们领着我们去了海子故居。 海子的父亲查正全老先生接待了我们(查老先生已经于2017年故去了)。 因为年少懵懂,并且所隔的时间确实略长,我不记得当时的谈话中母亲与海子的家人说了些什么,也不记得从他们那里吐露了哪些追忆的往事,只是记忆中还存在着海子的家那间低矮的房子和后来去往海子墓时那段长长的路。 查老先生或许是觉得和我们较为投缘,便关了屋门,带我与母亲去海子的墓地。 我记得跟着那位老先生走了很久,老先生步伐矫健,一双鞋子沾遍了田间的泥土,他踏着田埂走得很快,我们跌跌撞撞的跟在他的身后,我不时抬头看那前方属于海子父亲的背影。并不健壮,也并不佝偻,却看到的岁月的辛劳——一位淳朴辛劳的长者。 在清明飘飞的细雨中,当时的我模模糊糊的想到,这,这片土地,是海子成长的地方,前面走着的这个老人,是海子的父亲。 记忆如同胶片投出的映像,朦朦胧胧,似真似幻,随着时间流去,也分不清多少是真实发生过的,又有多少是脑中吉光片羽的幻想亦或是午夜梦回;但现在,在我心里,那通往海子墓地的路,从一片宁静的湖边路过,四周开满了金黄色的油菜花。

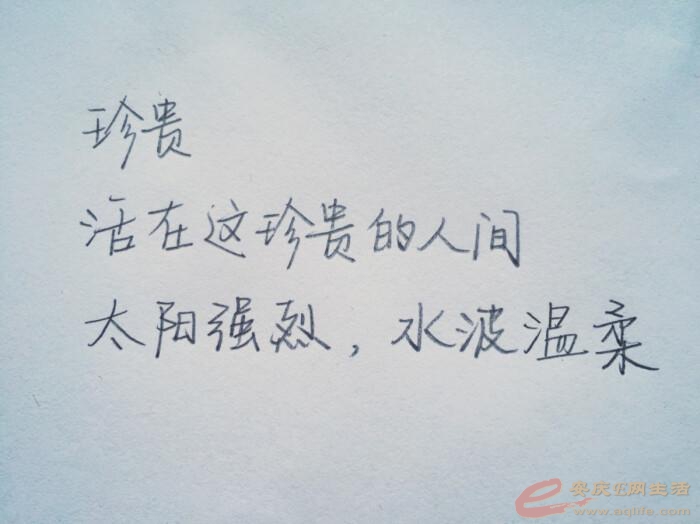

“村庄,在五谷丰盛的村庄…… 珍惜黄昏的村庄 珍惜雨水的村庄 万里无云如我永恒的悲伤” 当年的我鞋上踏满了属于查湾的泥土,走着海子或许踏踏过千万次的路,看着那“太阳”、“村庄”、“云朵”、“麦田”,看着他埋骨的那土丘,不懂得什么是“太阳”与、“村庄”、“云朵”、“麦田”,却依然可以感受那感情的惆怅、思念与疯狂。

“半尺厚的黄土,熟了麦子呀” 这么多年,我心里始终有一片查湾。 我看过名家以“神启式的灵悟”、“不同凡响的灵性之光”来形容海子,可是我心中,海子却始终是属于那片麦田的孩子,是跟在父亲后面走在那田埂中的孩子,是他的亲友回忆里的孩子。 或许在海子的梦中,会回到那查湾的麦田里去,回到查湾的那片清澈的湖边——他的灵魂在那里永恒的徜徉,在查湾的山川与河流,在那一片片的油菜花与麦田。

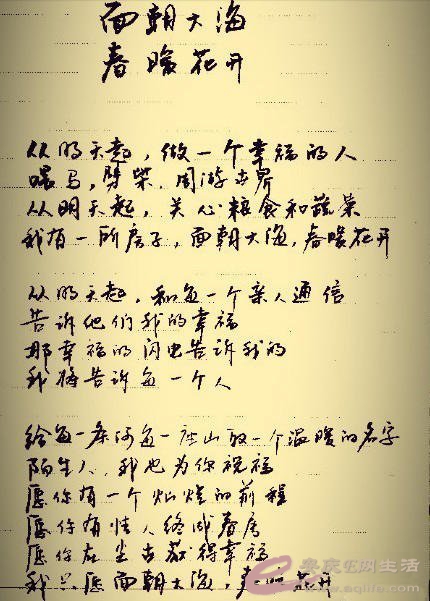

故乡是流浪旅人的诗歌与天堂。看到一篇关于海子的评述文章,其中有一句话说到,“在被精神遗忘的大地上努力反乡”。 就像,他安葬在那里,盖着家乡的土,听着在家乡的雨。 记得那天海子墓前,有一束来自北京大学的花圈。 那敬挽上写着:“春天,十个海子全部复活……” 于是,那句话就刻在了脑海里,生成一种澎湃的热情与悲烈—— “春天,十个海子全部复活 在光明的景色 嘲笑这一个野蛮而悲伤的海子 你这么长久地沉睡究竟为了什么? 在春天,野蛮而悲伤的海子 就剩下这一个,最后一个 这一个黑夜的孩子,沉浸于冬天,倾心死亡 不能自拔,热爱着空虚而寒冷的乡村……”

查湾的风从海子的墓前永恒的刮过,查湾的泥土干了又湿,查湾的太阳升又落。 而记忆啊,却停留住了,停在那田野间,沾了一鞋底的泥土草屑,满目金色的油菜花。

|